[Figura 1] Italian painting and sculptures, 1300-1800, in Italian masters lent by the royal Italian government, January to March, 1940, New York, Museum of Modern Art

Un blog per un progetto

Le borse di alti studi sull’Età e la Cultura del Barocco hanno sempre portato a esiti scientifici di alto livello, tradotti nelle monografie della collana ASCEB.

La ricerca però non è solo il risultato finale, è anche il percorso che porta a tale risultato e che merita di essere raccontato per dare dimensione dello sforzo, della curiosità intellettuale e dell’entusiasmo che dietro vi si cela.

Allora perché non raccontare il work in progress, il processo e il senso delle ricerche, riflessioni, spunti, e magari anche divagazioni, che sostengono, gravitano e crescono attorno al progetto Quale Barocco?

Con Barocca-mente vogliamo fare proprio questo: sperimentiamo il format del blog per restituire alla nostra comunità di riferimento così come al pubblico interessato le tappe di crescita della ricerca e per svelare il laboratorio di idee e obiettivi che nutrono Quale Barocco.

Quale Barocco?

di Maria Beatrice Failla

Il 27 gennaio 1940, un sabato mattina, il Daily News dedicava due colonne della rubrica eventi e spettacoli di Manhattan alla lunga fila di taxi che la sera prima avevano depositato sulla cinquantatreesima una moltitudine di eleganti visitatori in abito da sera per la première della mostra sui capolavori dell’arte italiana allestita al Museum of Modern Art.

Dopo un itinerario che si era snodato da San Francisco a Chicago, le opere inviate dal governo Mussolini desideroso di colmare il tonfo di immagine dell’Italia fascista che con il rafforzamento dell’asse Roma-Berlino e la promulgazione delle leggi razziali si addentrava in una delle pagine più nere della sua storia, erano approdate a New York. Le scortavano due giovani storici dell’arte, Cesare Brandi e Giulio Carlo Argan, che per giorni avevano collaborato con il direttore Alfred H. Barr per predisporre una presentazione che valorizzasse, anche grazie alla ben calibrata illuminazione artificiale del museo progettato da Frank Lloyd Wright solo dieci anni prima, le singole opere in un inedito collegamento tra antico e moderno. “La presentazione moderna in ambiente modernissimo di capolavori antichi ha costituito una grande novità anche per New York”, racconterà in seguito Cesare Brandi.

Più che l’essenziale rinfresco alla “food and wine society” e la visita a sorpresa di una Greta Garbo talmente infagottata da non essere notata dallo staff del museo, l’attenzione del cronista è concentrata sulla presenza di un’urna dove i visitatori erano chiamati a depositare il voto per i loro capolavori prediletti. La Venere di Botticelli è in cima alle quotazioni, ma verrà scalzata a sorpresa da Tiziano, la cui severa compostezza del Ritratto di Paolo III di Capodimonte intriga forse maggiormente il pubblico americano.

Oggi ci stupiremmo di quanto il Ragazzo morso dal ramarro di Caravaggio dalla collezione personale di Roberto Longhi potesse passare quasi inosservato in una mostra, ma agli esordi degli anni Quaranta, nella percezione degli studiosi e del grande pubblico, il 600 è ancora un secolo nel cono d’ombra del Rinascimento.

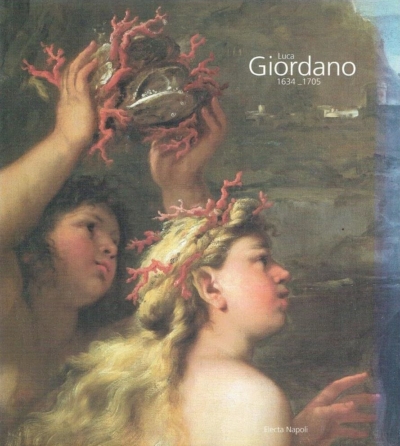

Nel catalogo della mostra Alfred H. Barr dedicava una delle sue celebri mappe concettuali alle concatenazioni e alle derivazioni stilistiche della pittura italiana (fig. 1). Nello schema, assiepato di occorrenze per la pittura del Rinascimento, i nomi di Orazio Gentileschi, Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio, Guercino e Bernardo Cavallino orbitano diradati in uno spazio vuoto che si estende fino a Tiepolo.

Riempire lo spazio dedicato all’età del Barocco, che via via nel corso del Novecento si popola di artisti maggiormente conosciuti, di scelte di collezionisti che assiepano le sale d’asta e saturano le sale dei musei è lo scopo di questo progetto, che la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo ha inaugurato nel 2021.

Su cosa si appoggiano i nostri studi e la nostra concezione critica del Barocco? Da dove sgorga il nostro immaginario visivo sulla cultura figurativa del Sei e del Settecento? Cosa induce ad assicurare previsioni di successo per qualsiasi manifestazione espositiva, reale o virtuale, si concentri oggi su queste cronologie?

Variare l’angolazione prospettica dei luoghi e delle latitudini, quella dell’orizzonte visivo del museo e dell’osservatorio vivace e ricettivo delle collezioni americane a partire dagli anni Venti del secolo passato, può restituire forse qualche riflessione in più per rispondere a questi quesiti.

Per farlo abbiamo scelto di intraprendere una via che si avventurasse anche sui sentieri più aperti della divulgazione: questo blog vuole essere un esperimento di comunicazione della nostra ricerca, dei suoi luoghi e dei suoi protagonisti.

La denominazione del progetto, che racchiude in sé tanti interrogativi diversi, è un omaggio alla mente inquieta di Sandra Pinto, che è stata una delle più avvertite museologhe del nostro tempo, nell’auspicio che possa costituire una stella polare per le nostre ricerche.

Mezzo secolo di mostre sul Seicento napoletano

Vincenzo Sorrentino racconta gli esiti della sua ricerca, dedicata a quattro mostre sul Seicento napoletano tenutesi negli USA negli anni Ottanta.

Barocco in vendita

Il nuovo post di Barocca-mente indaga la storia delle vendite, dal 1928 al 1934, di alcuni dei più celebri dipinti provenienti da collezioni nazionali russe. Una controversa vicenda che coinvolse alcune opere di Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Van Dyck e il banchiere, politico e collezionista d’arte statunitense Andrew Mellon.

Letteratura ecfrastica nel Seicento

Un caso esemplare, tratto dal Seicento bolognese, di quanto letteratura e arte si siano incrociate da vicino durante l'età barocca.

Cronache dal Seicento napoletano

Epidemie, eruzioni, rivolte e battaglie sono le protagoniste di questo post. Straordinari o quotidiani, gli avvenimenti della Napoli del Seicento vengono documentati in opere destinate al collezionismo privato che ancora oggi ci aiutano nel racconto della storia della città.

Quale Guido Reni in America?

Giulia Iseppi, borsista della seconda edizione di Quale Barocco?, restituisce gli esiti del suo progetto, dedicato alla fortuna americana della grafica di Guido Reni.

Teodoro Correr collezionista di Barocco

Teodoro Correr, patrizio veneziano e fondatore del Museo Correr, si distinse per il suo collezionismo non convenzionale, privilegiando varietà e oggetti di valore documentario. Peculiare fu il suo interesse per il barocco, come manifestano dipinti e mobili, o le opere di Francesco Guardi e Pietro Longhi.

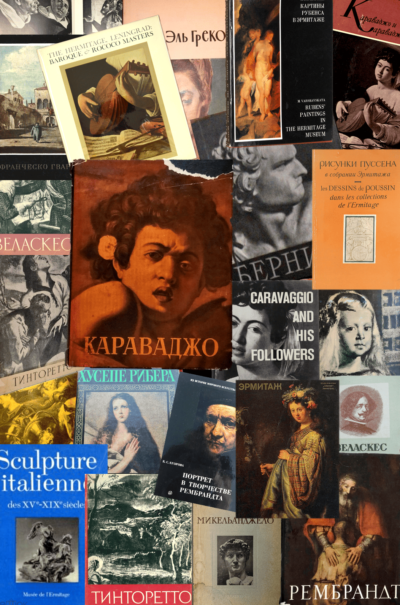

Quale Barocco in Unione Sovietica?

Questo post invita i lettori di Barocca-mente a esplorare le complesse vicende del Barocco in URSS tra gli anni Venti e Settanta del XX secolo.

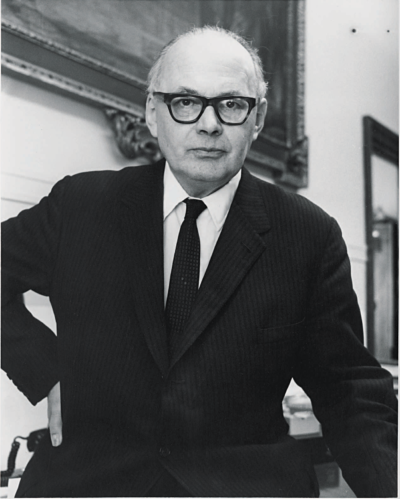

L’ultima conferenza di Rudolf Wittkower

Con questo post, si celebra la grande figura di Rudolf Wittkower, ricordando il tema dell'ultima conferenza tenuta prima della sua morte.

Profano e popolare: il presepe napoletano del Settecento

Il presepe del Settecento non è incentrato sul racconto sacro e coinvolge importanti scultori, che impegnati nelle grandi commissioni per chiese e palazzi non mancano di cimentarsi anche nella modellazione dei "pastori". Nei secoli si scompone, si ricompone e si rinnova nelle case dei napoletani e a corte. Cosa ci racconta oggi?

La rivalutazione del barocco sulle riviste veneziane

La rivalutazione del barocco veneziano, tra anni Venti e Trenta, passò anche dalle pagine della 'Rivista di Venezia" e de "Le Tre Venezie". Gli storici dell'arte veneta trovarono in questi periodici uno spazio dove mettere a fuoco un'età artistica ancora poco conosciuta.

Antonio Rinaldi e le cineserie “all’italiana”

La storia del Palazzo Cinese della settecentesca Reggia di Oranienbaum, situata nei pressi di San Pietroburgo, si deve al genio architettonico di Antonio Rinaldi. Scopriamo nel presente post di Barocca-mente come il gusto per le cineserie confluì nella decorazione di questo gioello architettonico attraverso le opere di numerosi artisti italiani che collaborarono con l’allievo del grande Vanvitelli.

Cassiano dal Pozzo e gli studi sull’erudizione seicentesca

In questo post approfondiremo la figura di Cassiano dal Pozzo, rappresentante perfetto dell'erudizione che tanto caratterizzò la cultura barocca