Col post di questa settimana di Barocca-mente, presentiamo uno dei nuovi borsisti di Quale Barocco?. Bruno Carabellese ci spiega come è giunto, tra gli scaffali di una biblioteca, all’elaborazione del suo progetto di ricerca.

Un libro, un progetto

Già alla sua terza edizione, la borsa di studio offerta dalla Fondazione 1563 per finanziare ricerche sulla fortuna novecentesca del Barocco ha ormai una solida reputazione tra chi frequenta argomenti seicenteschi. Ancora prima, la stessa Fondazione torinese aveva promosso indagini su protagonisti e momenti capitali dell’arte e della cultura dei secoli XVII e XVIII. Grazie a tale attività, e anche per la generosa condivisione in regime di open access di molti risultati delle ricerche finanziate, il sito della fondazione era stabilmente entrato tra i segnalibri del mio browser, regolarmente visitato per aggiornarmi sulle novità scientifiche e sulle tendenze metodologiche più innovative della nostra disciplina storico-artistica.

Fin da quando studiavo per la mia tesi di laurea magistrale, dedicata a Giovan Bernardino Azzolino, pittore e ceroplasta attivo a Napoli tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento e discussa presso l’Università degli Studi di Siena in cui mi sono formato, la Fondazione 1563 è stata quindi oggetto delle mie attenzioni.

Col tempo, però, cresceva in me anche l’ambizione di poter contribuire col mio lavoro allo sviluppo dei temi cari all’istituzione torinese. Ricordo che fu precisamente nel momento in cui vidi e sfogliai, sullo scaffale delle nuove acquisizioni della Biblioteca Umanistica dell’Università di Siena, il volume dedicato ai testi fondativi della “Fortuna del Barocco”, che cominciò a maturare in me l’intenzione di proporre qualche mio progetto di ricerca che potesse inserirsi in quel così stimolante filone di studi.

La riscoperta del Seicento: i libri fondativi, a cura di Andrea Bacchi e Liliana Barroero, Genova, 2017.

Francesco Furini, Arciere, New York, Columbia University Art Collection

Quale Barocco fiorentino?

Lo spettro delle ricerche confluite in quei volumi, ulteriormente ampliato e approfondito dai lavori dei borsisti, era pressoché completo. Praticamente ogni scuola e tendenza artistica del nostro Seicento vi era rappresentata.

Una di queste però, sembrava necessitare ancora di qualche ulteriore riflessione, specie perché una sua indagine scopriva necessariamente problemi tanto ampi da trascendere i suoi confini. La “scuola fiorentina” del Seicento, infatti, aveva indubitabilmente goduto, specie all’estero, di una fortuna novecentesca più limitata e tardiva rispetto ad altre, come quella bolognese e napoletana, perché scontava non solo la generale diffidenza che la produzione del XVII e XVIII secolo suscitò nella prima metà del Novecento, ma anche uno speciale sentimento di inferiorità rispetto ad altri momenti più antichi e pregiudizialmente ritenuti più gloriosi della cultura e dell’arte fiorentina, come il Tre e Quattrocento.

Eppure, la Firenze barocca fu capace di unire una potentissima tradizione figurativa autoctona agli stimoli che giungevano da oltre i suoi confini, riuscendo a elaborare una formula che fosse locale e internazionale insieme, “tra Galileo e il recitar cantando”, in misura analoga a quanto seppero fare anche i suoi regnanti, come stanno a dimostrare i viaggi di Cosimo III, ancora erede al trono nel 1667-68, che lo videro calorosamente accolto nelle principali città e corti d’Europa e partecipe alla vita culturale di quei paesi.

Da Firenze agli Stati Uniti e ritorno

La felice possibilità di confrontarmi con gli esiti del lavoro in corso o appena concluso dei borsisti della Fondazione, che uno ad uno stavano approfondendo i temi della fortuna delle varie scuole artistiche italiane da un punto di vista internazionale (e specialmente americano), ma che ancora non avevano preso in considerazione il contesto fiorentino, mi ha ulteriormente confermato nella mia scelta.

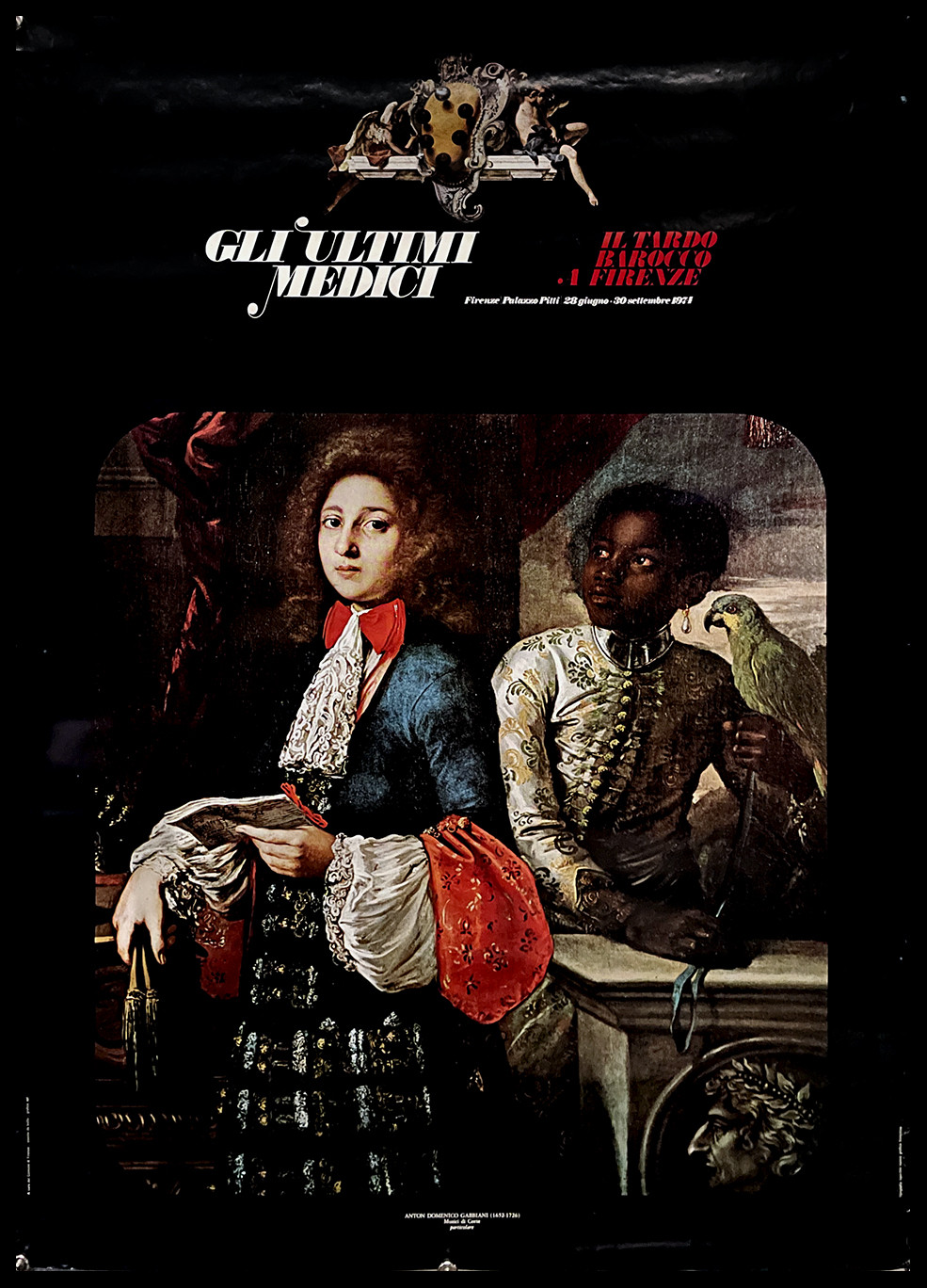

Proprio al fine di evidenziare uno specifico sguardo americano sull’argomento, infatti, mi sono proposto di indagare il collezionismo e l’attività espositiva d’oltreoceano, concentrandomi specialmente sulla mostra del Metropolitan Museum of Art del 1969 (Florentine baroque art from american collections) e su quella allestita congiuntamente al Detroit Institute of Arts e a Palazzo Pitti nel 1974 (Gli ultimi Medici. Il tardo barocco a Firenze, 1670-1743).

È per tentare di rispondere a tali interrogativi e colmare almeno parzialmente queste lacune che mi sono impegnato in questo progetto, nella speranza che la sua ambiziosità moltiplichi le mie poche forze.

Affiche ufficiale della mostra Gli ultimi Medici, a cura del Comune di Firenze, grafica APL, 1974